電子機器の設計において、EMI(電磁干渉)対策は避けて通れない課題の一つです。特に、GNDギャップ(グランドギャップ)は、適切に設計しないと放射エミッションを増加させる要因となるため、注意が必要です。本記事では、GNDギャップの基本概念から放射エミッションとの関係、効果的なGND設計のポイントまで詳しく解説します。

GNDギャップとは?

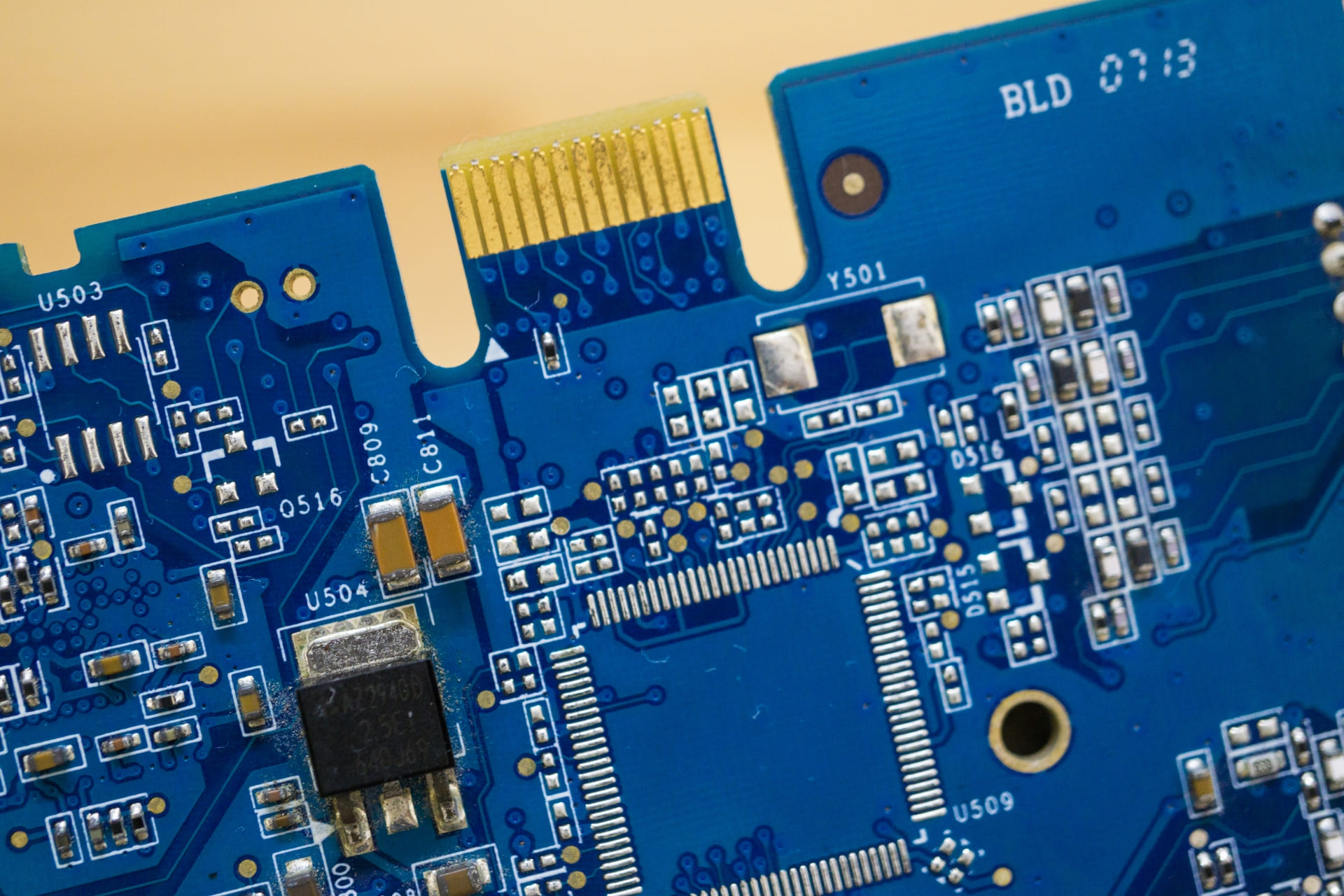

GNDギャップは、基板上のグランドプレーン(GND)に意図的に設けられる切れ目のことを指します。通常、高電圧回路の絶縁や高周波回路のアイソレーションのために設計されます。しかし、不適切な設計によっては、放射エミッションの増加を引き起こすリスクもあります。本章では、GNDギャップの基本概念とその利点・課題について解説します。

GNDギャップの定義と役割

GNDギャップは、特定の回路要件に応じて意図的に作られるグランドプレーンの切れ目です。この設計は、ノイズの抑制や信号の分離を目的として用いられることが多く、特に高周波設計や高電圧回路において重要な役割を果たします。

GNDギャップのメリットとデメリット

GNDギャップの適切な利用は、回路設計において重要な要素の一つですが、その利点と潜在的な問題点を理解しておく必要があります。本節では、GNDギャップのメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。

放射エミッションとGNDギャップの関係

GNDギャップの設計が適切でない場合、放射エミッションの増加を招くことがあります。その原因は、リターンパスの遮断による意図しない電流経路の発生や、アンテナ効果による不要な放射ノイズです。本章では、GNDギャップが放射エミッションにどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。

GNDギャップが放射エミッションを引き起こす仕組み

GNDギャップが放射エミッションの増加を引き起こすのは、主にリターンパスが遮断されることによるものです。高周波回路では、信号とリターンパスの間で形成されるループが大きくなると、不要な電磁波の放射が増加します。この現象について、電磁界の視点から詳しく説明します。

放射エミッションを抑えるGND設計のポイント

放射エミッションを抑えるためには、GND設計を適切に行うことが重要です。具体的には、GNDプレーンの連続性を確保することや、ブリッジングコンデンサを利用することが有効です。本節では、EMI対策のためのGND設計のポイントを解説します。

FAQ

GNDギャップの設計に関して、よくある質問をまとめました。

GNDギャップを設けるべきケースは?

GNDギャップが有効に機能するケースとして、以下のような状況があります。

- 高電圧回路の絶縁が必要な場合

- 高周波回路のアイソレーションを強化する必要がある場合

- EMI対策の一環としてGNDレベルを分離する場合

GNDギャップを避ける方法は?

不適切なGNDギャップによる放射エミッションを抑えるための対策を紹介します。

- 可能な限りGNDプレーンを連続させる

- 必要に応じてブリッジングコンデンサを活用する

- シグナルインテグリティを維持するためのリターンパスを確保する

どのような試験でEMIを評価する?

EMI対策の評価には、以下の試験方法が用いられます。

- 放射エミッション試験(CISPR 32, FCC Part 15)

- 伝導エミッション試験(CISPR 22, FCC Part 15)

- 電磁界シミュレーション(ANSYS HFSS, CST Studio)を活用した解析

まとめ

GNDギャップは、適切に設計すればEMI対策の一環として有効に活用できますが、不適切な設計では放射エミッションを増加させるリスクがあります。特に、高速信号を扱う回路設計では、GNDプレーンの連続性を確保し、リターンパスを最適化することが重要です。本記事で紹介したGND設計のポイントを活用し、放射エミッションを最小限に抑えた高品質な電子回路の設計を目指しましょう。